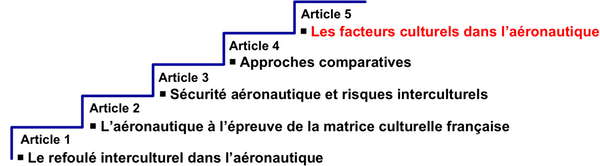

Dans le prolongement de la première partie de cet entretien voici le dernier article d’une série consacrée aux facteurs culturels et interculturels présentée par Benjamin PELLETIER. Comme le précédent, son contenu établit des liens entre les connaissances d’un spécialiste des problèmes culturels et les pratiques du milieu aéronautique français.

Top/down versus bottom/up

Benjamin Pelletier – Dans mes recherches pour les quatre articles sur les facteurs culturels dans l’aéronautique, j’ai bien trouvé des études sur les approches comparatives de l’aéronautique avec d’autres secteurs (vol spatial, expéditions polaires, transport maritime, médecine, etc.) mais pas à partir de sources françaises. D’ailleurs, si, en France la prise en compte des facteurs humains dans l’aéronautique est déficiente et leur expertise rare et disséminée, nous pouvons en déduire que la prise en compte des facteurs culturels est insignifiante et leur expertise quasiment inexistante.

Jean Gabriel Charrier – Facteurs humains, facteurs culturels, nous sommes dans le domaine des sciences molles, du non technique, et vous expliquez très bien comment il est pratique de se retrancher derrière le technique pour éviter d’aborder d’autres domaines plus difficiles à normer dans des référentiels ou trop compliqués. Une parenthèse, en parlant des sciences molles, il faut bien prendre conscience que la plupart des accidents sont le résultat de confrontations qui se terminent mal entre des sciences molles, centrées sur l’être humain, et des sciences dures, centrées sur la technologie.

Mais il existe une différence de taille entre les facteurs humains et les facteurs culturels en aéronautique : les facteurs humains renvoient à l’individu avec son bagage de connaissances spécifiques, alors que les facteurs culturels, je parle sous votre contrôle, prennent leurs racines, du moins les plus importantes, au niveau des pratiques nationales, de l’environnement, des organisations. C’est une remise en question du système. Est-ce que le système est capable de se remettre en question ? Vous avez évoqué la particularité de nos traits culturels qui seraient peu propices à une bonne culture de la sécurité, donc à un bon niveau de sécurité.

BP – En effet, quand parle de facteurs culturels, il faut préciser qu’il s’agit de trois dimensions : la culture nationale, voire régionale ou locale, la culture d’entreprise ou des organisations, la culture métier ou professionnelle. Il ne faut pas isoler ces dimensions qui s’interpénètrent, ni tout réduire aux facteurs culturels en les essentialisant. Mais il ne faut pas non plus les négliger. De plus, ces trois dimensions ne sont pas de même de même ampleur ni de même intensité : si l’on suite le courant de nos déterminations, il est plus difficile d’agir sur la culture nationale que sur la culture d’entreprise et plus difficile d’agir sur la culture d’entreprise que sur la culture métier.

Néanmoins, il ne faut pas croire que l’on peut modifier la culture métier sans faire évoluer la culture d’entreprise ni prendre en compte la culture nationale. Par ailleurs, en tant que moyen terme entre le national et le professionnel, la culture d’entreprise se trouve au cœur du nœud problématique sur la possibilité ou non de « remettre en question le système », pour reprendre votre expression. A mon sens, il faut partir de ce nœud, et non de la culture nationale qui risque de rabattre l’analyse sur, disons, une apparence objective des clichés sur les pays, ni de la culture métier qui, isolée de la culture d’entreprise, ne réunit pas toutes les conditions du changement.

JGC – Elargissons alors le périmètre d’analyse à un autre domaine. L’industrie nucléaire possède de nombreuses similarités avec l’aéronautique : risques catastrophiques, complexité, facteurs humains, organismes de contrôle, présence de l’Etat, technocratie, etc… Michel Llory, dans son ouvrage Accidents industriels, Le coût du silence : opérateurs privés de parole et cadres introuvables, décrit un modèle de la gestion de la sécurité dans le nucléaire (la sûreté) défaillant avec un dysfonctionnement du management qui fonctionne en « top/down » (pouvoir du haut sur le bas) là où il devrait fonctionner en « bottom/up » (remontée du bas vers le haut). Les problèmes, les dysfonctionnements de sécurité, sont minorés, cachés, ils ne remontent pas parce que cela ne plaira pas à la hiérarchie, c’est donc préjudiciable à l’avancement. Son ouvrage date de 1996, mais je comprends que cette déviation est de nature culturelle, donc elle doit perdurer.

BP – Sur ce point, il y aurait tout intérêt à observer les pratiques innovantes de certaines entreprises. Voyez par exemple l’expérience menée en Inde par Vineet Nayar, patron de HCL Technologies. S’il y a bien un pays qui fonctionne en top/down, c’est l’Inde. Or, depuis 2005, Vineet Nayar a redynamisé son entreprise en révolutionnant la structure managériale. Les enjeux étaient multiples : préserver la capacité d’innovation de ses équipes, améliorer l’engagement et la motivation de ses employés, construire une représentation partagée du besoin de changer, en finir avec la culture de « l’excuse », créer une culture de la confiance et de la transparence. Autant d’objectifs impossibles à atteindre avec un management autoritaire.

Ainsi, les leviers de changement ne sont plus seulement actionnés par le dirigeant tout-puissant mais surtout par les employés. Ceux-ci ont également accès l’évaluation de leur manager, une information généralement confidentielle. Il y a dans la démarche comme une volonté d’intégrer dans une grande entreprise l’esprit start-up. La culture de la confiance se fonde alors « sur la vérité dans les échanges, sur la crédibilité des propositions et de ceux qui les font, la fiabilité (liability), mais aussi l’intimité des relations ». Il semble évident que sans cette culture de la confiance, la culture de la sécurité n’est pas possible.

JGC – En effet, on le constate par exemple au sujet de la prévention des risques : dans un système top/down les problèmes de sécurité rencontrés sur le terrain ne sont pas traités comme il le faudrait. Francis Chateauraynaud et Didier Torny dans Les Sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, exposent pourquoi et comment des alertes qui sont lancées par des individus, les « prophètes » ou les « lanceurs d’alerte », sur la gravité d’un risque ne sont pas prises en compte (exemples des cas de l’amiante, la vache folle, le nucléaire). Non seulement, ces problèmes n’intéressent pas la hiérarchie, mais ils dérangent. Pour la hiérarchie, le problème, c’est d’abord et avant tout la personne qui l’a soulevée. En gestion des risques, c’est problématique : quand les difficultés existent, les chiffres – qui ne peuvent être que la plupart du temps mauvais – sont cachés. Une grande partie de l’énergie est alors dépensée dans l’affichage ou dans la mise en place d’un périmètre de protection autour de la notion de responsabilité.

BP – J’ajoute que c’est là quasiment une loi scientifique : plus une organisation gagne en verticalité, plus son aptitude à traiter le négatif diminue. Je me permets de signaler que j’ai analysé les effets pervers de la distance hiérarchique dans un article consacré au crash du vol présidentiel polonais en avril 2010. J’en concluais qu’une distance hiérarchique trop élevée impose aux collaborateurs une pression néfaste quand ils ont à faire face au négatif : par crainte de la sanction ou de la mauvaise humeur du supérieur ou bien par désir de satisfaire à tout prix ses désirs et de ne pas aller à l’encontre de ses décisions, ils auront tendance à taire ou à atténuer le négatif, à ne pas signaler les problèmes ni à proposer une solution alternative. C’est là un appauvrissement considérable des options et surtout un facteur aggravant les risques encourus par les organisations. Quand nul n’a le courage de signaler le négatif – ou quand le signalement du négatif est justement affaire de courage et non de réflexe professionnel – le risque de catastrophe est accru.

Les racines de nos défaillances

JGC – Il nous faut donc rechercher les racines du mal encore un peu plus loin et sortir des domaines aéronautiques et nucléaires pour tenter de trouver des explications en s’intéressant à la politique de gouvernance de la France dans ce genre d’activité. Dans son ouvrage La France qui tombe, Nicolas Baverez décrit les imbrications entre les acteurs politiques, économiques et sociaux, où l’intérêt collectif – nous parlons de sécurité – n’est pas forcément la valeur de référence : « Le blocage de l’Etat et de la sphère publique est en relation directe avec le noyau dur de la classe dirigeante qui repose sur une osmose entre les dirigeants politiques, les hauts fonctionnaires et les leaders syndicaux. » On retrouve effectivement dans l’aérien ce « blocage » et ces problèmes « d’osmose » repris sous le terme « consanguinité » dans le Rapport sur la Sécurité du Transport Aérien des Voyageurs présidé par Mme Odiles Saugues (ici, en pdf):

« Au cours des auditions, le problème de la « consanguinité » de toutes les activités gravitant autour du transport aérien en France a été évoqué : DGAC, BEA (Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile), Air France, Airbus, voire Aéroports de Paris. Cette situation n’est pas saine. Au-delà de l’indépendance et du statut d’entreprises comme Air France, Airbus et Aéroports de Paris, qui ne sont pas du ressort du présent rapport, votre Rapporteur insiste sur la nécessité d’assurer une séparation fonctionnelle entre les différentes activités de la DGAC. »

Sept années plus tard, rien n’a changé. Les Anglo-Saxons qualifient la gestion de la sureté nucléaire en France de « French cooking » quand ils décrivent les relations particulières entre l’autorité et les industriels…

BP – Je renvoie ici le lecteur au second article de la série L’aéronautique à l’épreuve de la matrice culturelle française qui propose une synthèse et un commentaire de ce rapport de 2004 qui fait suite à des auditions parlementaires des principaux acteurs du monde de l’aéronautique en France. A posteriori, je retrouve dans ce rapport tous les éléments contraires à la culture de la confiance. Outre la consanguinité, ce rapport ainsi que le compte-rendu des auditions permettent de prendre conscience de la réticence au changement, de la persistance d’une culture de la faute et de la sanction et de l’absence de transparence qui règnent dans le secteur aérien. Autant d’éléments qui, encore une fois, s’opposent à l’instauration d’une culture de la sécurité. Mais si un Indien a pu le faire en Inde, pourquoi serait-ce impossible en France ?

JGC – Toujours sous votre contrôle je pense que nous sommes toujours dans des pratiques culturelles, même si ce ne sont pas les meilleures ! Et votre site internet nous donne encore d’autres éléments d’analyse qui améliorent un peu plus la visibilité du paysage. Vous faites un renvoi à l’ouvrage La société de défiance de Yann Algan et Pierre Cahuc (en pdf gratuit, ici) qui décrivent les mêmes maux. Basé sur des comparaisons internationales, le fonctionnement de la France se caractérise par l’importance de son étatisme et de son corporatisme avec des effets pervers : « … la défiance et l’incivisme, loin d’être des traits culturels immuables, sont alimentés par le corporatisme et l’étatisme du modèle social français ».

On retrouve à nouveau les intérêts particuliers qui priment sur l’intérêt général : « Mais selon une logique dirigiste et corporatiste bien établie, l’intervention de ce dernier (l’Etat) consiste généralement à accorder des avantages particuliers aux groupes qui en font la demande, souvent au détriment du dialogue social, du respect des règles de la concurrence et de la transparence des mécanismes de solidarité. » Cette réflexion peut-être complétée par : « au détriment de la sécurité ». Quand on connaît l’importance de l’implication des individus dans leurs tâches quand il s’agit de sécurité, pilotes, maintenance, encadrement, etc., ça fait quand même un peu froid dans le dos.

BP – Sans forcer le trait, le niveau de sécurité de l’aéronautique française peut être considéré comme un indicateur d’une défaillance politique au niveau national. C’est également l’une des raisons qui m’ont incitées à produire cette série d’articles : il y a dans ce secteur une concentration de nos forces et faiblesses françaises avec, d’un côté, les réussites industrielles, les succès commerciaux, l’excellence des compétences techniques et, d’un autre côté, l’incompétence sur les facteurs humains, l’indifférence aux facteurs culturels, le cloisonnement des organisations, la rigidité hiérarchique des structures, le rapport complexé à l’erreur, le manque de transparence.

L’enjeu de la formation

JGC – Tout cela entraîne des décalages entre l’affichage et la réalité. Quelle est l’ampleur du décalage ? En aéronautique il est particulièrement important et il perdure. Dans le sommaire du Rapport Odile Saugues de 2004 apparaît le titre de : « Une formation de qualité en France » assorti du commentaire suivant : « Les travaux de la mission ont mis en exergue la qualité de la formation dispensée en France au personnel navigant » et « Un standard d’exigence supérieur aux normes de l’OACI ». Nous ne sommes pas loin de « l’autoglorification autiste » dénoncée par Nicolas Baverez.

Comment peut-on avoir une formation de qualité d’un côté et des résultats aussi faibles de l’autre ? Il y a une tendance à sous-estimer la réalité dans le discours ainsi que l’importance des problèmes. Ces comportements sont autant d’obstacles à une prise de conscience de la réalité. Les médias en n’abordant pas ces sujets, malgré leur connaissance des déficits, participent à la mise en place d’un écran de fumée destiné à cacher une réalité inquiétante. Quelques jours après un accident aérien en France, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel évoquait « la bienveillance des médias français » qui n’abordaient pas les problèmes de fond, en l’occurrence la faiblesse du niveau de sécurité aéronautique en France.

BP – Dangereuse bienveillance, en effet… Et ce cas est loin d’être isolé. Je reviens aux enjeux liés à la formation : d’après les éléments mis en évidence dans les quatre articles sur l’importance des facteurs culturels, il me semble que la formation des jeunes pilotes devrait inclure un module non seulement de sensibilisation aux facteurs culturels dans le cadre de l’internationalisation croissante de leur profession mais aussi des exercices et études de cas afin de développer leurs compétences à l’international.

JGC – Quel doit être le contenu des formations, quelles sont les compétences nécessaire à l’accomplissement du métier ? Evidemment derrière cette simple question, c’est tout un processus d’analyse basé sur les compétences requises qui doit être mis en œuvre. Cela vous semble évident : cela ne l’est pas forcément pour tout le monde…

Il existe deux approches – je vais caricaturer un peu. La première est parfois empirique, basée sur des traditions d’enseignement qui perdurent depuis des décennies et qui s’appuie un socle important de connaissances fondamentales : par exemple, « décrivez la constellation GPS ». Et une autre approche plus centrée métier : « quelles sont les connaissances nécessaires pour utiliser un GPS ? » C’est une analyse qui va prendre en compte : la nature de la tâche, sa fréquence, sa criticité (risque) etc. Cela permet de faire un sérieux tri et de se concentrer sur l’essentiel. Or, si vous ouvrez un livre en français sur les facteurs humains en aéronautique vous trouverez sans doute une partie physiologie aussi conséquente que la partie psychologie alors qu’elle n’est à l’origine que d’environ 3% des accidents. Autre exemple, les lois de la thermodynamique seront considérées comme aussi importantes que la compréhension du fonctionnement d’un système de pressurisation, alors que ces connaissances n’ont jamais, que je sache, permis d’éviter un accident.

Là encore, c’est une question de dosage basée sur la gestion des risques et dans un de vos articles vous soulignez l’écart qui existe entre le niveau de performance scolaire de la France qui se situe de mémoire aux alentours du 20ème rang mondial, avec un autre classement qui analyse la transformation des connaissances scolaires en compétence, suivant un principe d’utilité. La France passe alors du vingtième au centième rang ! La tête est bien pleine mais pour faire quoi ? Les facteurs culturels seront intégrés dans les formations le jour où les objectifs pédagogiques seront déclinés à partir d’un processus basé sur les compétences du métier.

BP – En tant que formateur en management interculturel, il me semble essentiel que les jeunes fassent des stages à l’étranger, voire que leur école rendre obligatoire un ou plusieurs modules de cours dans une école à l’étranger. C’est d’ailleurs le cas dans le nouveau cursus ICNA de formation au contrôle aérien avec un stage obligatoire en immersion dans un pays anglophone. Une initiative tardive mais essentielle : mieux vaut tard que jamais… En généralisant cette démarche, il y aurait là matière à améliorer la maîtrise de l’anglais formel et informel, à décentrer le point de vue franco-français et à découvrir d’autres pratiques.

On pourrait également exiger des étudiants un rapport ou un journal sur l’évolution de leurs impressions et perceptions au fur et à mesure de leur séjour de façon à les mettre en position autoréflexive sur leurs propres catégories culturelles. Par ailleurs, une revue sur les facteurs humains serait un bel outil, de façon à fédérer les énergies autour d’un centre commun et de diffuser l’information à de multiples acteurs. Par exemple, Transports Canada publie régulièrement une revue :

Sécurité Aérienne Nouvelle très riche et avec beaucoup d’articles sur les facteurs humains (ici).

JGC – Oui, en effet. Et il y a d’ailleurs une nouvelle initiative intéressante de la DGAC qui commence à produire des bulletins de sécurité (pdf), en attendant une revue peut-être. Mais là encore, force est de constater le chemin qui reste à parcourir est long si l’on compare ces parutions avec les Canadiens, les Américains (pdf), les Australiens (pdf)… Qui est capable aujourd’hui en France de rédiger ce genre de documents aussi épais et si régulièrement ? Nous avons là un très bon indicateur de l’état de nos connaissances et de notre expertise.

Le rapport à l’erreur

JGC – Nous pouvons aller encore un peu plus loin dans cette démarche d’efficacité pédagogique. Voici un autre exemple de frein culturel. Un spécialiste en facteurs humains décrivait un cours de CRM (Crew Resource Management : gestion des ressources de l’équipage) dans une compagnie aérienne anglo-saxonne. A partir d’un scénario d’exercice quelconque, l’intervenant interroge un des pilotes dans la salle et le pousse dans ses retranchements jusqu’à ce qu’il commette une erreur, pour ensuite conclure sur une vulnérabilité particulière : c’était l’objectif de la démonstration.

Selon ce spécialiste, ce genre de démarche est quasiment impossible en France. Au pire, je souris en vous disant ça, on passera aux Français la vidéo des Anglo-Saxons. Une partie importante des facteurs humains vise à affiner la perception par les pilotes des limites de leurs compétences. C’est une approche « méta » : je prends de la hauteur au dessus du champ de mes compétences ! Cette méta-compétence permet également au pilote de régler son curseur de la confiance en soi afin qu’il soit au bon endroit : un pilote « surconfiant » peut s’engager dans des situations à risque alors qu’avec un déficit de confiance en soi c’est sa performance mentale qui va en prendre un coup sous l’influence du stress, le stress qui est un facteur récurrent dans la plupart des accidents.

BP – Vous soulevez là un point fondamental : la rapport complexé à l’erreur. Si, lors d’une formation en groupe, un pilote français ayant fait une erreur se comporte comme s’il avait été pris en flagrant délit et ne supporte pas de voir son erreur exposée aux autres, c’est là l’effet d’un héritage psychologique ancien, qui remonte même à la petite enfance. Dans un article consacré à certaines de mes erreurs faites à l’école lorsque j’étais enfant, je rappelais les différentes dimensions de notre rapport à l’erreur en France :

- Le rapport de maître à élève repose sur l’idée d’infaillibilité du premier et de faillibilité du second, avec pour conséquence ultérieure la généralisation de cette supposée infaillibilité à tout supérieur hiérarchique.

- L’erreur n’est pas enseignée, si ce n’est dans ses conséquences toujours néfastes et sanctionnées: sa signification et son cheminement restent ignorés des élèves. Déracinée de son processus et dramatisée dans ses effets, l’erreur est vécue comme une faute : un manquement intellectuel, une violation de la règle, un défaut intellectuel, voire un vice moral.

- Très tôt, les élèves entrent en rivalité avec leurs maîtres et en compétition entre eux : le privilège accordé au cognitif sur le coopératif, la crainte du redoublement et le système des notes produisent un puissant individualisme vertical qui façonne la classe en sous-classes au sens social du terme, avec son aristocratie intellectuelle, sa classe moyenne et ses exclus.

- La valorisation du résultat se fait au détriment de son processus de production. Il est vrai ou faux, correct ou incorrect, sans appréciation de la marge d’erreur. L’injonction intimidante de livrer le « bon » résultat a pour conséquence une affirmation péremptoire et un important taux de non-réponse. Cette polarisation extrême offre donc pour seule alternative soit le cri de victoire solitaire face au mutisme de la majorité, soit le mutisme général.

Les leviers d’évolution

JGC – Plus généralement – je parle du transport aérien – comment faire passer des messages sécuritaires dans une activité où le risque d’accident, peu ou prou, n’est pas plus important que le risque d’avoir une crise cardiaque alors que vous êtes bien portant ? Comment imprimer au pilote un comportement dans sa gestion des risques qui soit dimensionné au niveau de son organisation et de ses objectifs et non pas au niveau individuel ?

Quelles sont les valeurs, les croyances, nécessaires à une implication de haut niveau dans l’exercice de son métier pour atteindre ces objectifs. C’est déjà raisonner en collectif, se battre pour le drapeau de la compagnie, et non plus raisonner sous l’angle réducteur de sa perception individuelle des risques, du type « Ça passe je l’ai déjà fait ». Notre culture individualiste et élitiste, une fois de plus, est peu propice à la culture du drapeau et malheureusement elle est le résultat d’une défiance vis-à-vis du « système » qui se comprend facilement si vous n’êtes pas dans le bon wagon, la bonne chapelle, le bon réseau.

BP – Pouvons-nous alors résumer les points sur lesquels il faudrait agir ? Nous avons évoqué la mise en place d’une communauté d’expertise. Voilà qui passerait aussi par une réelle politique de placement d’experts lors des colloques et conférences à l’étranger. Cela signifie qu’il faut être au courant des événements internationaux. Ce n’est pas anecdotique : une veille sérieuse doit être organisée de façon à diffuser une information qui passe sous le radar par manque d’intérêt pour ce qui se passe ailleurs ou, tout simplement, par manque de temps. Cela suppose aussi d’établir une liste des personnes à impliquer dans la diffusion de cette information. Il faudrait également impliquer les pilotes pour participer à des publications. Des éléments incitatifs – et non coercitifs ! – seraient à mettre en place.

JGC – A mon sens, le changement ne peut venir que de l’extérieur. Parmi les leviers d’évolution, effectivement l’idée d’une communauté d’expertise qui fasse autorité pourrait être retenue. Elle va toutefois rencontrer deux écueils. Le premier c’est la notion même d’expertise, et en fait de quoi parle-t-on ? Un expert en formation aéronautique, en facteur humain ou en simulation, c’est une personne qui prend en charge un dossier ou bien ce sont des années de travail, d’études dans un domaine précis ? Jean Paries un de nos rares spécialistes en sécurité aérienne quand il évoque les stratégies de fiabilisation du transport aérien écrit ceci :

« Après un effort de recherche appliqué mené en liaison étroite avec l’industrie et représentant plusieurs années-homme, on a pu démontrer le potentiel de la démarche, mais également en repérer les difficultés principales. En particulier la construction de l’architecture de sécurité reste un processus basé sur l’extraction d’expertise et le jugement d’experts, et il nécessite un savoir-faire difficilement exprimable et transmissible. L’une des raisons en est la pauvreté des référentiels conceptuels disponibles sur les notions de principe de sécurité, défenses, barrières et autres mécanismes qui font et fondent la sécurité d’un système. »

Kyla Steele qui a travaillé sur les modèles de sécurité évoque quant à elle une autre difficulté (pdf):

« Nous devons également expliquer clairement les idées au personnel technique et aux managers (qui prennent les décisions) de façon à les convaincre quʼils ont besoin dʼacquérir une expertise particulière en Facteurs Humains pour les comprendre et les appliquer. Ceci est extrêmement difficile. Au sein de la communauté Facteurs Humains, certaines fractions minoritaires influentes refusent catégoriquement et contredisent les nouvelles idées, ce qui, cependant, fait tout sauf stopper le progrès et empêcher lʼinstitutionnalisation des idées au niveau international. »

J’ajoute : mais réussi à empêcher les progrès en sécurité au niveau local. On ne s’institue pas expert et ces résistances sont sans doute le résultat d’un modèle de gestion des personnels très éloigné des préoccupations de sécurité et également, peut-être, un refus d’admettre son incompétence, avec la croyance d’une compétence universelle qui serait proportionnelle au tonnage de son avion. Beaucoup de décideurs au sein de ce système considèrent également que ce sujet est de l’ordre du « délire intellectuel » ou des « théories fumeuses » !

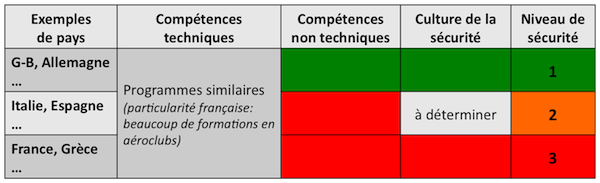

L’état des lieux terminé, deux axes d’évolution s’imposent. Le plus important semble être la culture de la sécurité et ensuite les compétences non techniques, c’est-à-dire la partie « opérationnelle » des facteurs humains : prise de décision, conscience des risques. Il existe une différence majeure entre ces deux domaines, c’est que la culture, je parle encore sous votre contrôle, ne s’enseigne pas, elle s’éduque, puisque nous sommes dans un système de valeurs et de croyances. Alors que les compétences non techniques nécessitent un apprentissage. Pourquoi la culture serait le point le plus important, avant les compétences non techniques ? C’est une déduction du niveau de sécurité de la France par rapport aux autres pays. Beaucoup de pays qui n’ont pas particulièrement développés le domaine des compétences non techniques se retrouvent devant la France. Or si nous résumons, la performance de la sécurité c’est la combinaison de trois choses :

- Les compétences techniques : d’un pays à l’autre ce sont les mêmes règlements, les mêmes avions, les mêmes environnements.

- Les compétences non techniques : tous les pays performants ont développé des programmes importants de sensibilisation, de formation à ce sujet.

- L’engagement du pilote : c’est à dire son attitude, sa motivation, son implication et finalement son état d’esprit, sa façon d’agir. Or, cette façon d’agir, son comportement vont être conditionnés par sa culture de la sécurité. Une bonne culture de la sécurité c’est beaucoup moins d’erreurs, j’avais d’ailleurs mentionné une étude qui quantifiait cette différence en introduction de votre article : Le refoulé interculturel dans l’aéronautique

Une approche décomplexée des facteurs humains est possible

JGC – Il nous faut quand même relativiser cette notion de complexité des facteurs humains. L’état des connaissances et la production documentaire nécessaire à l’amélioration des pratiques existe, ça marche très bien ailleurs, et permettrait déjà à un pays comme la France de rattraper une bonne partie de son retard. Un cadre de l’EASA (Autorité Européenne de Surveillance) s’étonnait du décalage existant entre toutes ces connaissances et leur faible prise en compte sur le terrain. On retombe une fois de plus sur le système, le management, alors qu’une fois ces connaissances dispensées les progrès sont rapides parce qu’une grande partie des problèmes de sécurité est liée à une prise de conscience : le pilote de loisirs qui prend conscience des risques devient plus prudent, le pilote de transport qui prend conscience d’une certaine complexité devient plus vigilant. 80% du chemin est fait. Ensuite, pour tendre vers le haut niveau c’est encore la Loi de Paretto qui s’applique : 80% d’effort pour les 20% du chemin restant.

BP – Pour résumer, la France est une grande nation aéronautique mais pas sur tous les plans. Et pourtant – et heureusement ! – elle a les moyens d’impulser un changement de paradigme. Un projet comme celui-là ne serait pas envisageable par manque de moyens dans beaucoup de pays. La France a la chance de posséder une industrie aéronautique capable de le financer. C’est une question de prise de conscience, de volonté et d’engagement à tous les niveaux. Les compétences non techniques ne seraient pas si compliquées à développer. Il existe des gens motivés, il faudrait leur fournir des moyens pour dispenser des formations. Concrètement cela pourrait se traduire par une mallette « facteurs humains » avec livret de formateur, guides, supports de cours, vidéos. Il existe en France quelques sociétés capables de produire ce matériel. La culture de la sécurité nécessiterait sans doute des actions de plus grande envergure qui viseraient les cadres, notamment les instructeurs et les dirigeants.

JGC – En ce qui concerne le pilotage du changement, il doit passer par une assemblée crédible et indépendante qui sorte complètement des canaux évoqués plus haut puisqu’ils sont résistants aux changements. Je reprends l’analyse de Kyla Steele à mon compte : « Au sein de la communauté Facteurs Humains certaines fractions minoritaires influentes refusent catégoriquement et contredisent les nouvelles idées… ». Et j’ajouterai également : au sein, et en dehors de cette communauté. Voici une deuxième opportunité, la France possède des expertises de haut niveau même si elles sont trop rares, et peut-être le plus important, des spécialistes capables de transformer cette expertise en plan d’action, en production pédagogique. Ainsi, beaucoup de pilotes de l’armée de l’air possèdent ces qualités, je parle bien de spécialistes.

Le niveau de sécurité aéronautique de la France est améliorable et les ressources financières et humaines existent, mais les évolutions ne pourront se faire qu’en dehors des carcans institutionnels. C’est un constat. Il ne faut toutefois pas écarter qu’un système immobile ou quasi immobile, dans un environnement qui se complexifie, avec des pressions industrielles toujours plus importantes, pourrait parfaitement voir son niveau de sécurité se dégrader.

Indicateurs de sécurité en aéronautique – document synthétique établi par Jean Gabriel Charrier:

Benjamin Pelletier/Jean Gabriel CHARRIER