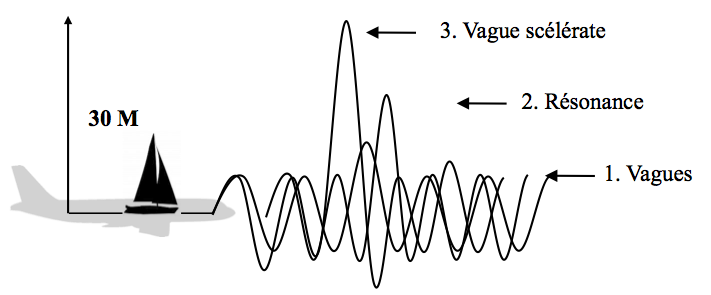

Des vagues hors norme dans la nature… et dans les cockpits

Les vagues scélérates apparaissent soudainement et peuvent dépasser 30 mètres de hauteur, alors que la plupart des navires ne sont conçus que pour affronter des vagues de 15 mètres.

Une grosse tempête génère généralement des vagues d’environ 12 mètres. La vague scélérate, elle, naît d’un empilement d’énergies empruntées à plusieurs vagues voisines tout à fait ordinaires – un phénomène appelé modulation d’amplitude ou focalisation des fréquences.

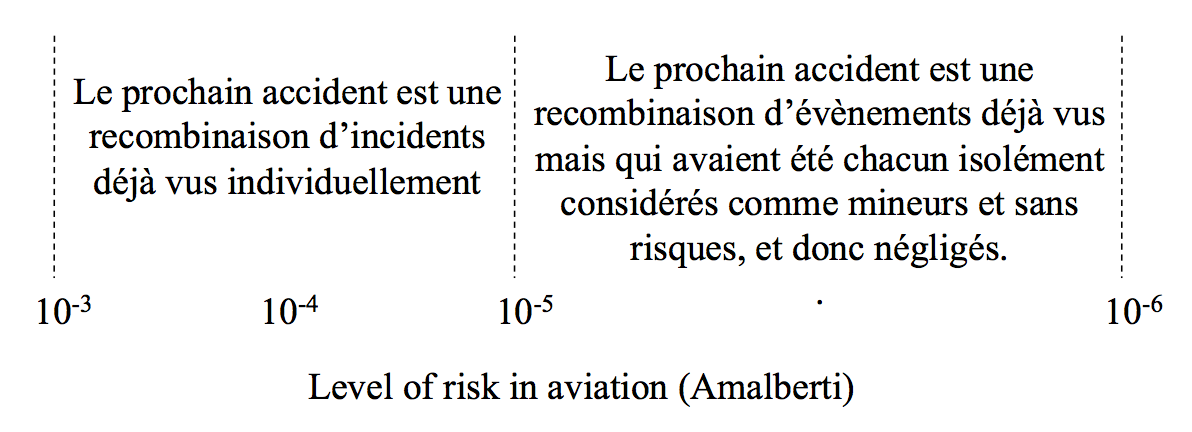

Dans les airs, il existe l’équivalent de cette vague monstrueuse : des combinaisons d’événements improbables qui, mis bout à bout, deviennent soudain incontrôlables.

Trois modèles pour comprendre les accidents

1. Le modèle des Dominos

Chaque événement déclenche le suivant dans une chaîne linéaire de causes à effets. Simple, visuel… mais insuffisant pour expliquer la complexité des accidents aériens.

2. Le modèle du Fromage Suisse (Reason)

Des barrières (formation, procédures, technologie…) existent, mais elles ont des “trous” – défaillances latentes ou actives – qui peuvent s’aligner et laisser passer l’accident.

C’est plus global que le modèle Domino, mais encore linéaire.

3. Le modèle des Résonances (Hollnagel)

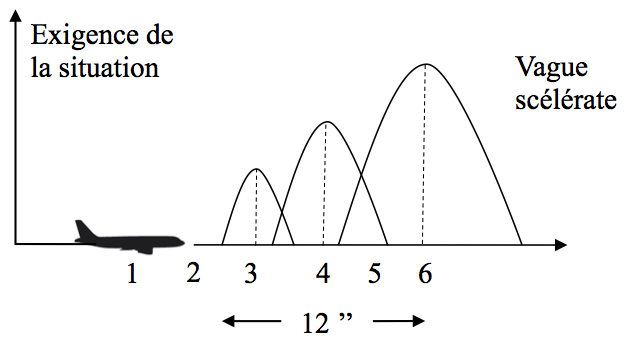

Le modèle systémique introduit par Erick Hollnagel décrit l’accident comme une conjonction d’interactions complexes entre les différentes composantes de l’activité. L’accident est la conséquence de coïncidences d’événements, qui reliés entre eux rentrent en résonance : ce modèle possède son équivalent dans la nature, c’est la Vague Scélérate (The Rogue Wave). Il est non décomposable, non linéaire. Son principal intérêt pour notre communauté est qu’il introduit une dimension essentielle : le temps.

De nombreuses similitudes existent entre l’origine d’une vague scélérate et la combinaison d’événements improbables pouvant entraîner un accident aérien. Chaque composante évolue dans le temps à son propre rythme, suivant sa « fréquence » spécifique.

Une étude (Archimède, Jean-Claude Wanner) a démontré qu’il est possible de reproduire ces résonances particulières et de les faire diverger dans des scénarios de vol a priori exigeants mais maîtrisables.

À l’issue de l’expérimentation, plusieurs équipages sont sortis du simulateur sous le choc de ce qu’ils venaient de vivre :

« Comment ai-je pu me faire piéger dans ces conditions ? »

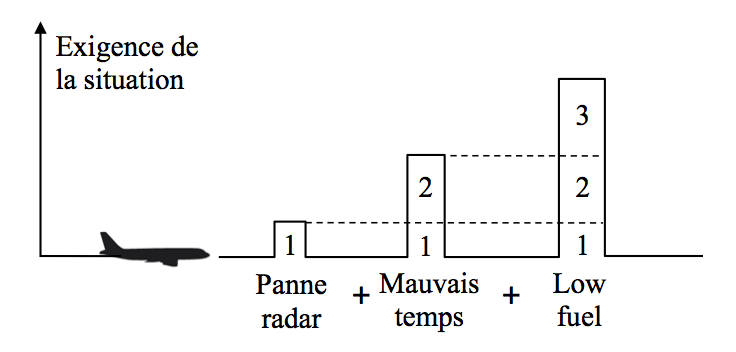

Voici un exemple d’une situation qui n’a rien d’exceptionnelle.

Les facteurs peuvent se combiner entre eux : certains s’amortissent d’eux-mêmes, d’autres au contraire divergent.

Si l’on considère les combinaisons possibles des scénarios (systèmes, météo, infrastructures, équipage, trafic…), avec 4 éléments il existe 6 liens et 64 scénarios possibles. Avec 10 éléments : 45 liens et environ 35 000 milliards de scénarios.

Une seule composante en aéronautique, comme la météo ou l’avion, comprend déjà de multiples éléments.

On comprend alors mieux la position de certains experts, comme James Reason, qui estiment que l’amélioration de la sécurité passe davantage par le renforcement des compétences fondamentales du pilote que par le colmatage sans fin de ses erreurs – colmatage qui génère d’autres problèmes.

Mieux vaut produire des pneus de qualité que multiplier les boîtes de rustines.

Le facteur de résonance divergente le plus insidieux auquel est régulièrement confronté le pilote, c’est la dynamique temporelle du vol. Elle se manifeste lorsque le débit de sortie des tâches de l’équipage devient inférieur aux exigences de la situation. Une désynchronisation apparaît alors, avec des conséquences en chaîne — un facteur contributif dans 50 % des accidents.

Quand le pilote passe derrière l’avion

-

Décollage : autorisation de monter vers 2 000 ft, avec virage immédiat et changement de fréquence pour poursuivre vers 3 000 ft. Analyse : situation exigeante, nombreuses tâches dans un temps réduit.

-

« Actions après décollage » interrompues par la demande de changement de fréquence. Analyse : overlapping des tâches et rupture de la séquence prévue.

-

Le PNF, peu familier avec le terrain, collationne une mauvaise fréquence. Analyse : échange radio supplémentaire qui augmente une charge de travail déjà élevée.

-

Montée interrompue faute d’autorisation ; alarme survitesse volets lors du palier. Analyse : désynchronisation entre les tâches et le suivi idéal de la trajectoire.

-

Rentrée des volets par le PNF ; vitesse en hausse en attendant l’autorisation vers 3 000 ft. Analyse : la vitesse continue d’augmenter, piège non perçu car l’attention est focalisée sur les volets et le palier.

-

Autorisation obtenue ; la vitesse accumulée entraîne un vario important, déclenchant une alerte TCAS et un dépassement d’altitude malgré le mode capture engagé.

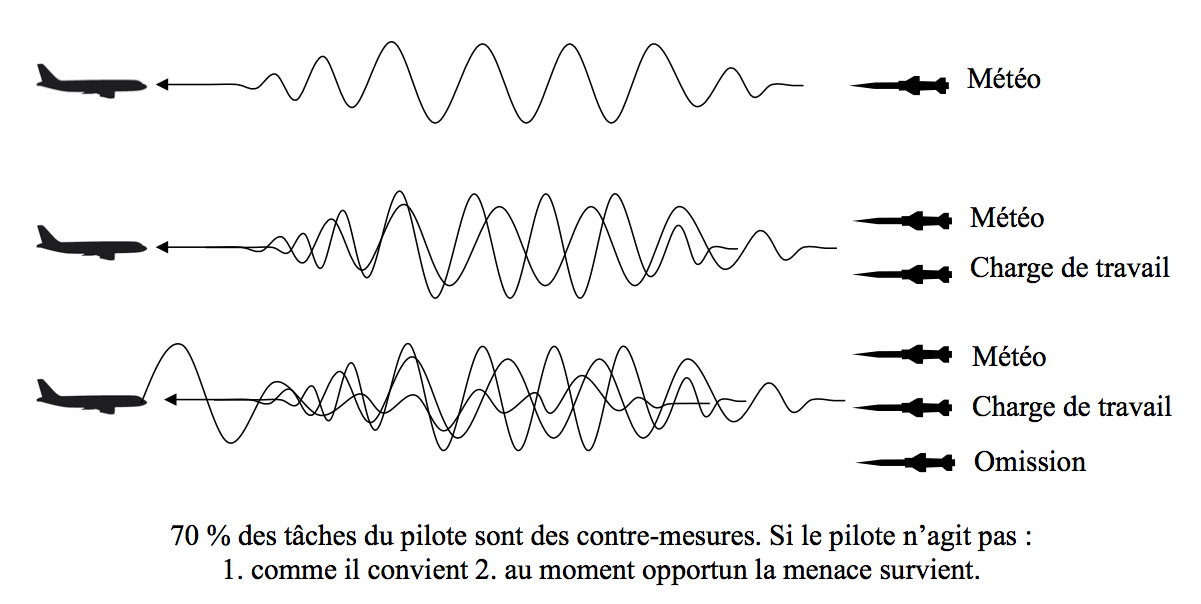

« Les listes de vérifications, briefings, annonces et SOP ainsi que les stratégies et tactiques personnelles sont des exemples de contre-mesures. Les équipages de conduite consacrent beaucoup de temps et d’efforts à appliquer des contre-mesures pour maintenir les marges de sécurité durant le vol. Les observations effectuées pendant la formation et les vérifications donnent à croire que jusqu’à 70 % des activités d’un équipage de conduite peuvent être liées à l’application de contre-mesures. » — OACI

Conclusion : l’équipage évolue dans un équilibre instable qu’il doit constamment rétablir.

L’espace-temps : la dimension critique des résonances

L’intérêt du modèle des résonnances est qu’il intègre le repère espace-temps.

Environ 70 % des tâches effectuées visent à contrer ou amortir des « vagues » susceptibles d’entrer en résonance, la plupart survenant dans ce repère.

Le pilote doit donc rester en phase avec les exigences temporelles :

-

rentrer les volets ni avant ni après,

-

virer ni avant ni après,

-

gérer les systèmes ni avant ni après,

et toujours en coordination avec l’équipage.

Les marges d’ajustement temporelles se réduisent fortement dans les phases les plus accidentogènes, comme le décollage et l’atterrissage.

Ce que nous dit une étude américaine

Dans une étude américaine, six caractéristiques reviennent dans la plupart des accidents : erreurs d’inattention, erreurs de routine, tâches mal effectuées ou non effectuées dans des conditions exigeantes, procédures anormales mal exécutées, réponses inadaptées à des situations rares, déviations aux procédures.

Cette même étude a analysé les conditions qui ont déclenché ces erreurs et ces déviations. On trouve : une surcharge de travail qui entraîne un déficit d’attention, une mauvaise priorisation des tâches. Dans 50 % des cas, une ou plusieurs décisions qui semblaient s’imposer n’ont pas été prises. Dans les deux tiers des accidents, un défaut ou une panne d’un équipement est reporté (leur importance ne réside pas dans la criticité intrinsèque de la panne ou du problème, mais dans une composante supplémentaire qui va venir s’insérer dans la chaîne de l’événement). Manque d’information/repère : information erronée ou reçue en temps décalé, annonce omise ou erronée, alarme injustifiée, absence de données… L’expérience ou les connaissances insuffisantes sont reportées dans un tiers des accidents.

L’étude précise : « When airline crews are not able to manage situations adequately, it is most often because of limitations of the overall aviation system rather than inherent deficiencies of the pilot. »

Pour finir, avec la même étude, dans le chapitre « Other cross-cutting factors », on découvre que : « The combination of stress and surprise with requirements to respond rapidly and to manage several tasks concurrently, as occurred in several of these accidents, can be lethal. »

Des vagues invisibles… à la vague scélérate

70 % (ou plus) de l’activité du pilote consiste à contrer en temps réel des facteurs qui ne demandent qu’à diverger.

Les précurseurs de ces situations à risque sont connus : contexte, menaces, charge de travail, incompréhension, complexité.

Sans anticipation et synchronisation avec la situation réelle, la menace peut monter très vite.

Le pilote gère un système instable qui ne demande qu’à diverger. Voici une citation qui symbolise cette instabilité : « Le magicien effectue son métier avec des trucs, alors que le danseur sur corde doit en permanence rétablir un équilibre qui ne sera jamais atteint. » Auteur inconnu.

Les précurseurs de ces situations à risques sont connus (contextes particuliers avec leurs menaces). L’anticipation devient l’outil essentiel de la gestion des menaces dans un environnement dont le tempo est imposé au pilote (TEM). Le défaut de vigilance, la charge de travail élevée, l’incompréhension, une situation complexe, sont des facteurs propices à l’absence d’anticipation. Le mode réactif seul ne permet pas de discerner la réalité qui se profile. En l’absence d’anticipation, et donc de synchronisation entre le pilote et la situation réelle, l’intensité de la menace pourra alors augmenter très rapidement, au rythme des exigences du moment qui ne seront plus gérées.

Peu de pilotes ont été, sont ou seront confrontés à une vague scélérate, mais ils sont tous régulièrement confrontés à des vagues d’une hauteur, gérable, qu’ils n’imaginaient sans doute pas quelques instants auparavant.

Une arrivée à Roissy

Ce matin-là, c’est une VOR/DME à Roissy. Des travaux sur un seuil de piste entraînent un seuil décalé avec des barrières anti-souffle pour protéger les ouvriers.

La météo annonce une bonne visibilité, mais l’atterrissage se fait face au soleil, avec de la brume : les travaux ne se distinguent qu’au dernier moment.

Nous nous posons, dégageons et voyons un 747 asiatique, en approche derrière nous, qui semble se poser avant les barrières. L’équipage remet les gaz à quelques mètres au-dessus des protections.

Dans cette courte séquence, plusieurs « vagues » se sont superposées : luminosité éblouissante, brume, fatigue d’un long-courrier, seuil décalé, apparition tardive d’un obstacle visuel.

Chacune, isolée, restait gérable. Mais leur alignement dans un laps de temps réduit a créé une résonance.

Cet enchaînement illustre parfaitement le principe de la vague scélérate : une conjonction de facteurs anodins isolément, mais qui, alignés dans le temps, créent une situation soudainement critique.

Conclusion

En vol, les vagues prennent des formes apparemment anodines : une incompréhension, une erreur d’indicatif, un peu de fatigue… Elles passent souvent inaperçues, s’évanouissent d’elles-mêmes ou sont corrigées sans conséquence.

Mais parfois, elles s’additionnent, se croisent et, sournoisement, finissent par former une lame bien plus haute et dangereuse qu’on ne l’imaginait. Anticiper, reconnaître les signes avant-coureurs et garder de la marge sont les seules défenses pour ne pas se laisser emporter par cette dynamique invisible.

Ce n’est pas la plus grosse vague qui est la plus dangereuse… c’est celle que l’on n’a pas vue venir.

Une petite vidéo. On retrouve ce concept de la vague scélérate avec la notion de Black Swan, ou Cygne Noir, un autre sujet peut-être !

Jean-Gabriel CHARRIER

Bons vols

Article révisé.

bonjour

Votre article est passionnant. Il mentionne des études Anglophones. Il est domage que votre article ainsi que tout ce site ne soit pas en Anglais. Toute la communautée aéro pourrait en profiter, et pas seulement les Francophones. (Ainsi que la Phraséo en espace aérien dela douce France).

Cordialement Pierre, Captain 757 sur G-registered!!!

Passionnant ET en Français. Pour une fois, les anglophones devront traduire…

Merci pour cet article très instructif et ouvert, je suis stupéfait par la qualité des articles de ce blog !

Bonjour,

L’article mentionne l’addition d’événements dans une logique “dynamique” je pense qu’il faut intégrer également des actes/événements dont le cycle de conséquence est très lent. En effet il y a en général une réelle difficulté pour l’opérateur humain à identifier les conséquences à long terme d’une décision, sans compter le fait qu’un cycle lent favorise des changements d’opérateur dûs à l’organisation (et donc une diminution de la représentation de la situation) ou des phénomènes d’oubli.

Cordialement.

Oui, effectivement. Dans le cas d’une mauvaise décision qui rentrerait dans ce pseudo modèle, cela correspondrait à une erreur latente qui viendrait s’activer à un moment donné, comme un emport trop faible de carburant. On peut diminuer encore la vitesse des ondes en sortant du périmètre du vol, avec des problèmes organisationnelles.

Bonjour et merci pour la parution de cet article.

Tu peux préciser la notion de contre mesure ?

A te lire,

Nicolas

Bonjour Nicolas,

Le terme contre-mesure n’est pas un hasard. Il est issu du concept de gestion des menaces et des erreurs utilisé en aéronautique. Les contre-mesures ont pour objectif de réduire les menaces sur notre sécurité. Du vent fort : je prend plus de pétrole. Je suis fatigué: je reporte mon vol. Un congestus en face : je le contourne etc. Tu trouveras dans la partie salle de briefing – Espace formateur un livret qui explique le processus, avec les menaces les plus courantes pour les pilotes et … les contre-mesures.

Sympa ton espace : Photo +++ 🙂

Bonjour,

Je ne suis pas Pilote mais Contrôleur Aérien, merci pour cet article réellement passionnant et transposable à mon (notre) domaine. Le parallèle avec le phénomène de vague scélérate de mise en résonance des événements “datés” (compression temporelle) est un sujet captivant.

Merci encore.