Intéressons-nous aux « qualités de l’aviateur », regroupées sous le terme d’« Airmanship ». Ce concept recouvre un ensemble de capacités, de compétences, de connaissances et de comportements adaptés. En théorie, l’idée paraît claire ; en pratique, les définitions varient selon les organismes, et restent, comme le disent certains pilotes, « souvent nébuleuses ».

La plupart de ces définitions s’appuient sur l’idée d’une addition : il faut accumuler des connaissances, des compétences, de l’expérience, une bonne attitude… Autrement dit, l’Airmanship serait la somme de toutes ces qualités.

En opposition, une autre approche met l’accent non pas sur ce qu’il faut posséder en plus, mais sur ce qu’il faut savoir éviter : rester dans sa zone de maîtrise et ne pas s’exposer à des situations qui demanderaient des compétences que l’on n’a pas.

La FAA américaine résume l’Airmanship en un triptyque : connaissances, habiletés et jugement (FAA).

L’OACI ajoute l’attitude.

Les Canadiens insistent sur l’expérience.

Skybrary, reprenant Tony Kern, enrichit la notion avec la discipline, la formation continue et la conscience de la situation (Skybrary). Kern, comme Seamster, met aussi l’accent sur la quête d’excellence et l’amélioration permanente (FAI).

La CAA britannique dresse une liste de bonnes pratiques, mais alerte sur un piège : la complaisance et la recherche de facilité, un écueil que Kern souligne également (CAA).

Pour les pilotes d’ULM, Jack Lamble évoque une symbiose entre le pilote et son environnement.

Enfin, l’OTAN élargit encore le champ en définissant l’Airmanship comme un véritable état d’esprit, soutenu par un programme structuré de formation et d’éducation.

L’EASA, de son côté, met l’accent sur un équilibre : l’Airmanship est « l’usage constant d’un bon jugement et de connaissances, compétences et attitudes bien développées pour accomplir les objectifs de vol ».

Ainsi, l’attitude n’est pas un ajout secondaire mais un pilier central : elle fait pencher la balance entre rester dans sa zone de maîtrise ou basculer vers la zone d’incertitude.

Derrière ce terme se dessine donc une ambition commune : exercer son art avec rigueur et humilité, tout en visant un perfectionnement constant. Une sorte de Graal souvent associé aux pilotes les plus expérimentés.

Pourtant, une autre définition, plus universelle et accessible à tous les niveaux d’expérience, mérite l’attention :

L’Airmanship, c’est la capacité à rester dans sa zone de maîtrise, en évitant les situations qui exigeraient des compétences que l’on ne possède pas.

Cette approche repose sur une auto-évaluation honnête de ses propres capacités. Dans une activité aussi risquée que l’aviation, les manques — qu’ils concernent la connaissance, l’habileté ou l’expérience — peuvent être efficacement compensés par la prudence. Celle-ci relève avant tout de l’attitude : un état d’esprit qui se traduit dans les comportements observables.

Cette définition parle particulièrement aux pilotes non professionnels, pour qui la prudence reste la meilleure barrière face aux zones d’incertitude. Elle n’exclut pas pour autant les pilotes professionnels, mais prend une résonance différente : ceux-ci évoluent dans un cadre de formation continue et de pratique quotidienne, orienté vers le professionnalisme et la performance, là où les amateurs doivent davantage s’appuyer sur une vigilance prudente.

Cette définition se distingue d’une maxime bien connue :

« Les meilleurs pilotes sont ceux qui utilisent leur excellent jugement pour éviter les situations où ils pourraient avoir besoin de faire appel à leurs compétences exceptionnelles. »

La maxime suppose l’existence « d’un excellent jugement ou de compétences exceptionnelles » qu’il faudrait idéalement ne jamais avoir à mobiliser. La définition précédente, elle, ne fait pas appel à l’exceptionnel : elle valorise simplement la prudence, valable pour tous, quels que soient l’expérience ou le niveau.

Si cette prudence doit guider chaque pilote, elle est particulièrement cruciale pour les débutants, dont les zones d’incertitude restent naturellement plus étendues.

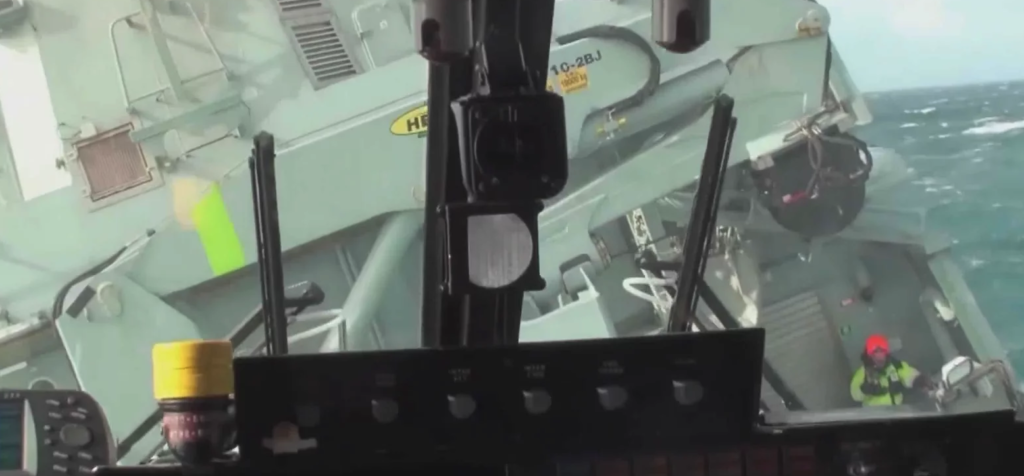

Note : Le terme « Airmanship » est calqué sur « Seamanship », l’art de naviguer en mer, transposé à l’aéronautique. Il apparaît dans les publications techniques anglo-saxonnes au début du XXᵉ siècle.

Bons vols

Jean-Gabriel Charrier