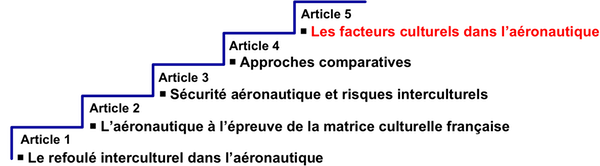

Cultures nationales et culture de la sécurité

Benjamin Pelletier – Lors de nos premiers échanges il y a six mois, je me souviens d’avoir été un peu sceptique lorsque vous me disiez qu’il y avait en France un déficit en matière de prise en compte des facteurs humains dans l’aéronautique. Sceptique car je supposais que les facteurs humains devaient être naturellement au centre des préoccupations quand on pilote un appareil de transport aérien avec des centaines de passagers.

Jean Gabriel Charrier – Bien que l’aéronautique soit un domaine très normé, comme toutes les activités à risques, la prise en compte du facteur humain dans les règlements peut s’avérer très différente d’un pays à l’autre et mêmes entre les organisations au sein d’un même pays. Nous reviendrons peut-être sur le cas de l’armée de l’air française. Cette introduction des facteurs humains en France s’est faite a minima comparativement aux pays les plus performants en matière de sécurité. J’avais d’ailleurs évoqué cet écart de sécurité en introduction de votre article : Aéronautique et interculturalité : approches comparatives.

BP – S’il y avait une déficience dans la prise en compte des facteurs humains, qu’en était-il des facteurs culturels ? La question méritait d’être posée car elle intervient à deux niveaux :

- d’une part, sur le plan opérationnel : qu’en est-il de la gestion des facteurs culturels dans l’aéronautique ?

- d’autre part, sur le plan fondamental : quels sont les facteurs culturels français qui résistent à la prise en compte des facteurs humains ?

Je suis convaincu que ces deux questions sont étroitement liées : le fondamental conditionne l’opérationnel. Ainsi, dans le cas français, on voit bien qu’on se confronte à deux résistances qui se renforcent l’une l’autre :

- Sur le plan opérationnel, la culture métier est hégémonique. Et il est tout à fait normal qu’elle le soit, notamment pour des raisons de sécurité qui impliquent une très forte standardisation des comportements, modes de pensée et d’actions.

- Mais sur le plan fondamental, le modèle culturel français est basé sur un universalisme abstrait, c’est-à-dire sur une conception de l’homme abstraite de tout particularisme culturel. C’est un modèle qui a ses vertus : promouvoir les droits universels et la dignité de tout un chacun quelle que soit son origine. Mais il a aussi ses vices : développer une culture de la non-culture, de la non-prise en compte des facteurs culturels qui, pour ainsi dire, passent sous le radar de nos préoccupations.

Ainsi, le modèle culturel français renforce la résistance à la prise en compte des facteurs culturels. Nous retrouvons ce phénomène dans l’aéronautique comme ailleurs (par exemple, dans la médecine et le milieu hospitalier). Du coup, le refoulé culturel et interculturel semble plus fort en France qu’ailleurs.

Autre sujet d’étonnement lors de ce travail sur les facteurs culturels dans l’aéronautique : ce que j’ai appelé « la myopie des compétences techniques ». Autrement dit, la valorisation – justifiée mais exclusive – des compétences techniques entraîne au mieux une indifférence, au pire une dévalorisation, au sujet des compétences non techniques. Mais nous aurons certainement l’occasion de revenir là-dessus.

JGC – Je commencerai donc par le plan fondamental. Dans le manuel de gestion de la sécurité édité par l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale), au chapitre Facteurs culturels (4.5.20) il est dit : « Dans le monde occidental l’approche de la gestion de la sécurité est souvent basée sur une rationalité détachée de toute émotion, considérée comme reposant sur des bases scientifiques. Une telle approche présuppose que les cultures humaines sur le lieu de travail ressemblent aux lois de la physique… » Nous parlons de croyances, de valeurs, quelles sont-elles du point de vue des dirigeants français ? Un élément de réponse nous est donné par les pays membres de l’ISO (International Organization for Standardization) qui ont souhaité créer une norme relative à un Safety Management System. Deux fois de suite, la France, isolée dans cette démarche, a mis son veto à cette proposition. C’est la raison invoquée qui est intéressante : « La sécurité est du domaine de la réglementation et des partenaires sociaux. » (Alain Martinez-Fortun, Manager la sécurité, éd. Insep Consulting)

JGC – Je commencerai donc par le plan fondamental. Dans le manuel de gestion de la sécurité édité par l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale), au chapitre Facteurs culturels (4.5.20) il est dit : « Dans le monde occidental l’approche de la gestion de la sécurité est souvent basée sur une rationalité détachée de toute émotion, considérée comme reposant sur des bases scientifiques. Une telle approche présuppose que les cultures humaines sur le lieu de travail ressemblent aux lois de la physique… » Nous parlons de croyances, de valeurs, quelles sont-elles du point de vue des dirigeants français ? Un élément de réponse nous est donné par les pays membres de l’ISO (International Organization for Standardization) qui ont souhaité créer une norme relative à un Safety Management System. Deux fois de suite, la France, isolée dans cette démarche, a mis son veto à cette proposition. C’est la raison invoquée qui est intéressante : « La sécurité est du domaine de la réglementation et des partenaires sociaux. » (Alain Martinez-Fortun, Manager la sécurité, éd. Insep Consulting)

BP – Voilà qui nous renvoie a contrario à la définition de la notion de « culture de sécurité » donnée dans l’article sur les approches comparatives: « La culture de la sécurité correspond à la façon dont un organisme se comporte lorsqu’il ne fait l’objet d’aucune surveillance. » Que pensez-vous de cette définition ?

JGC – J’adhère à 100% à cette définition. Il existe un modèle de performance de l’individu qui décline point par point tout ce qui va la conditionner. Si l’on se penche sur ce modèle la première entrée qui va agir sur l’attitude, la motivation, l’implication… et finalement son comportement vis-à-vis de la sécurité, c’est sa culture. Nous sommes loin des aspects procéduraux : faites comme c’est écrit et vous n’aurez pas de problèmes.

Déficiences françaises

BP – Finalement, c’est une approche uniquement bureaucratique, d’où la gestion du facteur humain est exclue. Il y aurait donc des obstacles culturels spécifiques en France qui empêchent de développer une réelle culture de la sécurité ?

JGC – La vision des dirigeants de notre pays nous montre en effet qu’en matière de sécurité c’est le règlement qui s’impose, pratiquement en dehors de toute autre considération. Récemment, à la suite d’un accident aérien, un dirigeant de compagnie aérienne a déclaré : « Nous avons respecté tous les règlements ! » Cette vision très restrictive, et je dirais simpliste, de la gestion de la sécurité pose un autre problème de taille. Alors que les pays performants investissent dans des politiques de prévention des risques, c’est-à-dire dans des démarches proactives, celle-ci reste sous dimensionnée en France puisqu’il suffirait de respecter les règlements pour voler en sécurité !

BP – Quand je faisais le point sur les déficiences dans la prise en compte des facteurs humains en France, vous vouliez évoquer le plan opérationnel…

JGC – Oui car, sur le plan opérationnel, le facteur humain concerne les interactions entre le pilote et son environnement sousl’angle de la sécurité. Quelles sont ces croyances, ces valeurs, la perception des pilotes français, sur les risques, sur la complexité de son métier, sur ses vulnérabilités ? Alain Martinez-Fortun fait l’analyse suivante : « En France la sécurité est synonyme de contraintes pénales, chez les Anglo-Saxons la sécurité est une éthique. » Cet état d’esprit est en grande partie le résultat d’une politique infantilisante : « La sécurité est du domaine de la réglementation ». Bien entendu le tableau n’est pas si noir en aéronautique où il existe de nombreux facteurs pour améliorer cette vision restrictive de la sécurité, mais le terreau culturel français est loin d’être le meilleur.

BP – Contrainte pénale chez nous, éthique chez les Anglo-Saxons. Votre réflexion me rappelle combien le rapport à la loi peut être différent selon les cultures : immanent quand la loi est considérée comme une condition de la liberté, transcendant quand la loi est considérée comme un instrument d’asservissement. En France, nous sommes souvent dans ce dernier cas. Les entreprises qui veulent être performantes en termes de sécurité en France doivent développer chez leurs employés un rapport à la règle qui ne se limite pas à l’alternative application/sanction. C’est donc là que se croisent facteurs humains et facteurs culturels.

J’ai une remarque à faire au sujet des sources : l’information sur internet est bien plus abondante côté anglo-saxon que français. Est-ce une illusion d’optique qui serait due au fait que les Américains et Canadiens mettent en accès libre plus de documents que les Français ? Ou bien est-ce la conséquence d’un manque d’implication des acteurs français sur ces questions des facteurs humains et culturels dans l’aéronautique ?

JGC – Malheureusement, la seconde hypothèse est plus proche de la réalité. Le décalage entre la production documentaire des pays phares en sécurité aérienne et la France est très important, dans le domaine des facteurs humains comme dans d’autres domaines. Pour faire simple, on trouve deux sortes de documents : des règlements et des documents destinés à en faciliter la compréhension et l’application, comme des guides ou des recueils de connaissances.

Si nous prenons en exemple les Britanniques, un des pays performants en sécurité, et que nous nous penchons sur le sujet du CRM (Crew Ressource Management : gestion des ressources de l’équipage) qui est la traduction très simplifiée des facteurs humains pour les pilotes en exploitation, nous trouvons plus d’une centaine de documents tous plus intéressants les uns que les autres : CAP 737, CAP 720… L’introduction du CRM dans les années 90, c’est une nouvelle facette de l’activité avec un nouveau langage. Comment se l’approprier sans les connaissances fondamentales ? C’est l’objet de toutes ces parutions que l’on retrouve systématiquement dans tous les pays performants en sécurité.

BP – Dans mes recherches, j’ai en effet été surpris par le nombre d’institutions, groupes de réflexion, cabinets de conseil, etc., actifs sur les questions de sécurité aéronautique et mettant à disposition quantité d’études et de documents. Par contraste, il y a une réelle indigence en France…

JGC – Pourquoi cette différence ? Parce que la culture du règlement tout-puissant en France permet de s’affranchir de ce genre de production mais, et c’est plus ennuyeux, elle permet aussi de s’affranchir également des expertises nécessaires pour les produire. Il existe un autre facteur d’immobilisme qui est identifié par l’OACI dans son manuel de gestion de la sécurité qui s’appelle les « organisations en silos » : chacun travaille dans son coin. L’armée de l’air a essayé à plusieurs reprises de rompre ces cloisonnements pour mettre en place des synergies avec les civils, sans succès, jusqu’à ces derniers temps semble-t-il ! La DGAC a mandaté il y a quelques années un prestataire pour évaluer la mise en œuvre du CRM en France, on trouve dans ses suggestions la création d’un Cercle National CRM. Il n’existe rien de ce genre à ce jour.

BP – Concernant l’organisation en silos, c’est un phénomène ancien en France : dans son Tableau de Paris publié dans les années 1780, Louis-Sébastien Mercier déplorait déjà l’incapacité des différents corps de métier à réunir leurs expertises pour innover : « Personne ne veut songer que ces travaux différents sont liés ensemble et portent à la masse des connaissances un trait de lumière. »

Puissance de l’industrie, rareté de l’expertise

BP – En somme, nous avons plus de vingt ans de retard en France sur la mise en place de structures dédiées à la recherche et à la diffusion d’informations, d’analyses et de recommandations sur les facteurs humains. Ce qui nous manque, c’est une production d’expertise qui corresponde à notre matrice culturelle spécifique et qui nous dispense d’importer en France des modèles parfois pas adaptés à notre contexte – même si la connaissance des meilleures pratiques des autres pays est indispensable. Que pouvez-vous nous dire sur l’expertise française ?

JGC – Concernant notre expertise nationale, il faut mentionner René Amalberti, ancien médecin militaire de l’armée de l’air, dont les travaux sur les facteurs humains sont mondialement reconnus. Son ouvrage sur la conduite des systèmes à risques est une référence. Sans préjuger de quoi que ce soit, cet expert aujourd’hui civil œuvre dans le domaine de la sécurité en médecine alors qu’il est sans doute le plus grand spécialiste de la sécurité aéronautique française. C’est assez étonnant. Il y a bien entendu des constructeurs comme Airbus, mais ils n’ont pas vocation à résoudre des problèmes nationaux.

BP – Etonnant, et même déplorable que l’on ne sache pas mieux profiter de nos « traits de lumière »… Si l’expertise française est rare ou disséminée en France, je suppose que l’expertise française à l’international est quasiment invisible ?

JGC – Si nous étudions les publications et les ouvrages qui ont trait à la sécurité aéronautique de portée internationale nous trouvons très régulièrement tous les pays anglo-saxons, les pays nordiques, l’Allemagne, régulièrement l’armée de l’air française (via l’IRBA, Institut de recherche biomédicale des armées) et Airbus, bien entendu. Mais, contrairement à ces pays ou à ces organisations, nous ne trouvons pratiquement aucun pilote français corédacteur ou rédacteur d’un article de fond, d’une publication scientifique comme on en trouve régulièrement ailleurs. Notre présence est sous dimensionnée à l’international, et plus particulièrement côté pilotes au regard de l’importance de la France dans le paysage aéronautique mondial. Ce sont les pilotes qui doivent s’approprier les concepts et les connaissances pour évaluer leur efficience et agir sur la politique de formation.

BP – Donc, si je comprends bien, il y a là un curieux paradoxe : dans l’aéronautique mondiale, la France est un poids lourd sur le plan industriel et commercial, mais un poids plume sur le plan de l’expertise. Il y a un énorme déséquilibre entre, d’une part, la maîtrise technique et l’occupation du marché et, d’autre part, le désintérêt pour le non technique et la rareté de l’expertise sur les facteurs humains, comme s’il y avait une ouverture à l’international sur un plan et un cloisonnement sur un autre plan…

JGC – Le désintérêt pour le non technique n’est qu’une facette d’un sous investissement de la profession pour de multiples raisons. J’ai évoqué en effet nos organisations en silos avec un fonctionnement en boucle fermée, c’est déjà un élément de réponse. Il existe un autre élément que vous avez d’ailleurs souligné dans notre culture managériale, c’est la gestion des compétences, et non pas la gestion par les compétences. On gère le parcours professionnel des individus sur des critères d’ancienneté, ou de chapelle, et non pas seulement sur les compétences requises pour un poste. Du coup, même les postes les plus techniques sont pourvus à partir de listes d’ancienneté ou en fonction de l’origine d’un corps professionnel.

Mais le système s’en sort bien si ces personnes se contentent une fois en poste d’appliquer les textes : la boucle est alors bouclée, les indicateurs sont dans le vert, mais comme je le soulignais, pas forcément ceux de la sécurité. Il existe également des modèles d’organisation typiquement français basés sur des traditions qui s’avèrent non seulement inefficaces mais qui bloquent toute évolution. Le pilotage de la quiétude sociale est souvent à l’origine de cette exception française, il montre là ses limites. Il faudrait penser à s’occuper également du pilotage de la sécurité.

Pour une approche transversale

BP – Pour expliquer la culture métier hégémonique en aéronautique, j’avais avancé l’idée de « silence culturel » qui décrit les effets de la standardisation des modes d’action et de pensée. Je précise d’ailleurs que l’aéronautique n’a pas le monopole de cette standardisation, elle se retrouve naturellement dans tous les secteurs de forte technicité et où les enjeux de sécurité sont centraux. Ce silence culturel se définit par la réduction du « bruit culturel » (les particularismes culturels de chacun) qui vient perturber et altérer la communication et la coopération.

Mais il y a un effet pervers à cette réduction au silence : le développement d’une sorte de surdité culturelle, autrement dit l’incapacité à détecter la présence et l’impact des facteurs culturels au moment où ils se manifestent. Or, cette surdité en vient à s’objectiver : non seulement on ne sait ni entendre et gérer les facteurs culturels, mais en plus on en vient à en dénier l’existence. Il me semble que ce déni est plus fort en France qu’ailleurs (cf. l’ouvrage du sociologue Hugues Lagrange, Le déni des cultures) et je vois dans ce déni un facteur de risque en termes de sécurité. Qu’en pensez-vous ?

JGC – Cette idée est intéressante car il est certain qu’il existe des croyances, des manières d’agir, des attitudes que nous ne souhaitons pas aborder. Et en effet, comme vous le soulignez, les facteurs culturels sont loin d’être éliminés sous ce « silence culturel » qui entraîne même parfois un déni de la réalité, comme l’absence de réelle communication sur le niveau de sécurité. Dans la culture métier en aéronautique, vous avez mentionné le rationalisme. Ce point est particulièrement important pour les acteurs en charge de la gestion des risques. Savoir par exemple qu’en aviation légère, sur une heure d’activité, voler est 50 fois plus dangereux que la conduite automobile dont le risque est devenu très faible, c’est une donnée rationnelle qui permet à un pilote d’aborder son activité de loisir avec la prudence qui s’impose.

Idem pour le transport public, les chiffres donnés par la DGAC correspondent à un classement dans la queue de peloton des pays européens. Vous évoquez d’ailleurs en conclusion la prise de conscience comme étant le terreau de cette culture de la sécurité, elle doit passer par la conscience de la réalité des risques, à commencer par celle donnée par les chiffres. Voilà un exemple de silence culturel qui menace la sécurité.

BP – Ces exemples sont très significatifs dans la mesure où ce que l’on pourrait paradoxalement appeler notre « culture de non prise en compte des facteurs culturels » nous entraîne à nous aveugler sur nos propres faiblesses culturelles. J’ai analysé ailleurs ce phénomène en le décrivant au moyen d’un néologisme : l’illusion aculturelle. Cet aculturalisme français nous rend également indifférent et hermétique à ce que font les autres cultures. Ainsi, il y a un cloisonnement du secteur aéronautique et un hermétisme par rapport à l’expertise étrangère. Cela signifie-t-il que nous passons en France à côté de concepts essentiels qui produisent des effets positifs dans d’autres pays ?

JGC – Le meilleur exemple en facteurs humains, c’est le concept de la prise de décision, qui éduque le jugement des pilotes. Les résultats à l’issue d’une formation, même assez courte, sont remarquables. Une tentative pour introduire ce concept en France au début des années 80 avec l’aide de nos amis canadiens a échoué. Le Canada et les Etats-Unis étaient alors les précurseurs dans ce domaine, la France n’a pas pris le wagon. Ces pays font partie aujourd’hui des pays les plus performants en matière de sécurité.

BP – Dans l’article sur les approches comparatives, la culture de sécurité était très élevée dans l’aéronautique militaire. En quoi l’armée de l’air serait plus performante sur ce plan que l’aéronautique civile ?

JGC – Pourquoi cette différence entre l’armée de l’air et le civil ? Pour commencer ce n’est pas une affirmation de ma part mais une hypothèse qui s’appuie sur un certain nombre d’éléments. Il y en a un qui est rarement évoqué mais qui parle de lui même, c’est la prise en compte du risque. Si l’on observe les militaires, la gestion du risque est omniprésente, elle fait partie de leur quotidien. Il existe une autre raison, c’est le turn over assez rapide de leur encadrement. Il y a du bon et du moins bon, je vous l’accorde. Le bon, c’est que les niveaux stratégiques de décisions sont occupés dans le cas qui nous intéresse par des pilotes qui ont été formés aux facteurs humains, ils sont donc imprégnés du concept et surtout de sa valeur. Ce n’est pas le cas dans le civil où le turn over est beaucoup plus lent et où le facteur humain n’a jamais été vraiment intégré avec toute l’importance que cela méritait.

Là où le fonctionnement en autarcie de l’aviation civile française est un problème, paradoxalement il semblerait que pour l’armée de l’air leur fonctionnement autonome (nécessaire par définition) génère un système de valeurs propice à une bonne culture de la sécurité. Je ne prendrai qu’un exemple : le partage de l’information. A plusieurs reprises j’ai pu constater au sein de l’armée de l’air un engagement, une réelle implication, sans rien attendre forcément en retour, c’est tout le contraire de l’individualisme. Attention ce n’est pas blanc d’un côté et noir de l’autre, mais les différences sont quand même marquées.

BP – Vos remarques sur l’armée incitent à penser que des transversalités sont nécessaires afin de croiser les retours d’expérience mais aussi de procéder à des approches comparatives – une démarche assez rare en France où, comme nous l’avons vu, il y a une forme d’autisme des corps de métier, même si je note que vous avez signalé que l’armée de l’air a fait des démarches vers les civils pour créer des synergies. Dans la seconde partie de notre entretien, nous aurons l’occasion d’explorer les raisons de cet autisme et les racines de nos défaillances.

A suivre

J’adhère complètement à cette analyse du non-pragmatisme en matière de SMS ou plutôt de l’AGS dans notre pays la France !

D’ailleurs, le fait d’en avoir simplement changé le nom, en est peut-être, une parfaite illustration !

Rien, ou à peu de chose près, dans ce pays ne peut se faire comme ailleurs.

Pourtant, des pays parfois considérés comme moins développés en matière d’aéronautique, appliquent les mêmes règles que le monde aéronautique anglo-saxon dont le décalage avec notre modèle semble effectivement assez culturel au mauvais sens du terme.

Nous sommes, avec l’accident du vol AF 447, devant un fait accompli, c’est-à-dire, un échec patent du retour d’expérience, concernant le problème du givrage Pitot par cristaux de glace, à haute altitude.

Que dire de plus, sinon, qu’il serait temps que les administrateurs et leurs administrations de tutelles, se saisissent de cette particularité négative bien gauloise.

Quant on voit le niveau auquel ces problèmes sont contenus, à quoi peut bien croire encore, les acteurs que nous sommes en bout de chaîne ?

À quoi devons-nous, nous fier pour y croire encore ?

Je vous remercie pour la clarté, la pertinence et le sérieux de cet article.